- 第1話: 勉強時間と期間

- 第2話: 単語(語彙)対策

- 第3話: リーディング(長文)対策 ←イマココ

- 第4話: リスニング対策

- 第5話: スピーキング対策

- 第6話: ライティング対策

- 第7話: 会場選びと心構え

- 第8話: 全戦績と総費用

- 最終話: TOEFLで100点を突破する方法

- リーディングが最重要セクションである理由

- 読んでも内容が理解できない原因

- 時間内に読めるようになる方法

「日本の社会人は、毎日3時間も4時間も英語学習に時間を割けない。」

そんな現実を受け入れつつ、ITエンジニアがTOEFL100点突破に挑んだ記録です。

僕たち社会人でも、無理なく効率的に進められる「TOEFL100点突破計画」を示したいと思い、書いています。

Contents

TOEFLリーディングの心得

- リーディングの好スタートがTOEFL100点に繋がる

- 内容問題はすべて取る!

TOEFL100点は、リーディングの出来で決まる

TOEFL100点を目指すなら、リーディングで9割(27点)を取れる程度の「読解力と速度」は必要条件(prerequisite)といえます。

理由は、第1話にも書いた通り2つ。

- 日本人は、リーディング&リスニングのスコアが伸びやすい

- リーディング・リスニング力は、スピーキング&ライティングにも必要

また、最初のセクションであるリーディングの手応えは、その後の試験にもメンタル面で影響を与えます。

「リーディング、完璧にできたっ!」と思い、次に進むか。

「ヤバぃ・・・時間が無くて最後まで読めなかった(-“-)」という引きずり続けるのか。

自身の経験からも「リーディングの出来次第でTOEFL100点が決まる」」といっても過言ではないと思います。

内容問題は絶対に落とさない

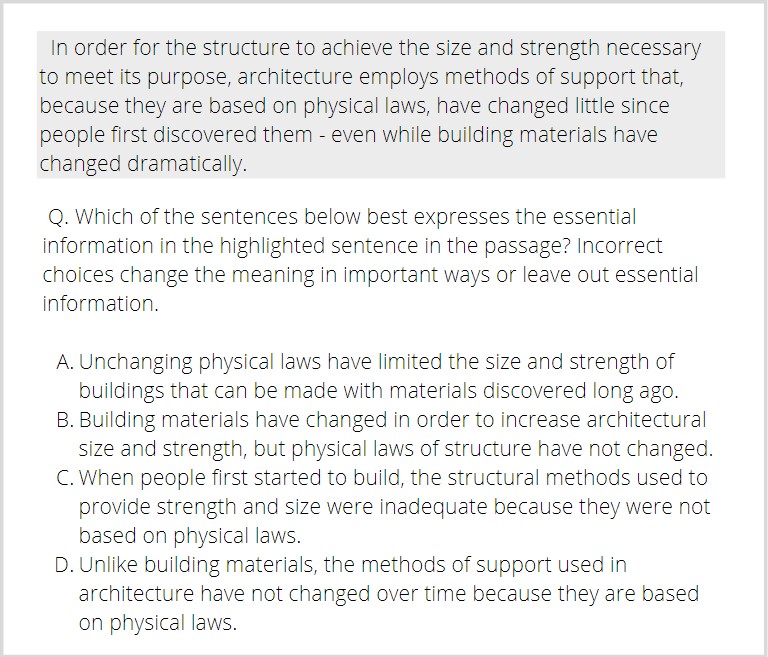

TOEFLのリーディングは全30問。3つの長文に、各10問の設問があります。

※ダミー問題を含む時もあり、その時は長文4つで計40問です。

満点は30点なので、9割(27点)を取るには3問しか落とせません。

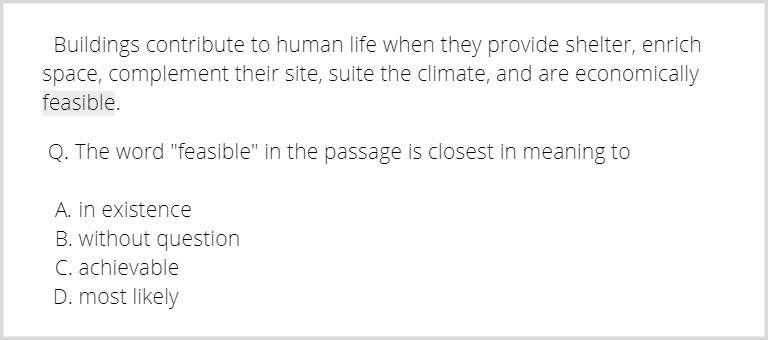

設問は約10タイプがありますが、その中で僕が「落としてもしょうがないか。」と思うのは単語の意味問題だけです。

参照元: JASON TOEFL CLASS

こういった問題は知っていればすぐ解けますが、逆に知らないと落としてしまうこともあります。

※上の問題、正解は「C」です。

“feasible“には「D」のような意味もあるので、トリッキーですξ

一方、リーディング問題の大半は内容問題です。

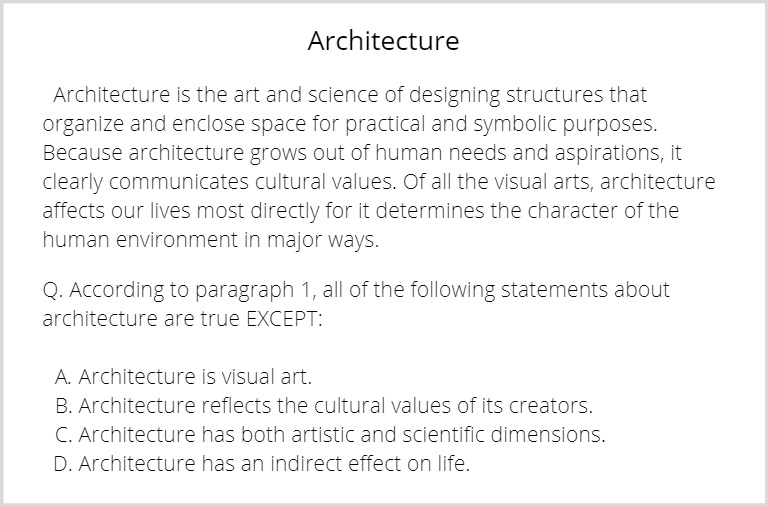

参照元: JASON TOEFL CLASS

参照元: JASON TOEFL CLASS

内容問題は、意地悪な引っ掛け問題は出ません。

例えばこの問題は、以下の理由で「D」が正解。シンプルです。

D. Architecture has an indirect effect on life.

≠ architecture affects our lives most directly

内容問題を落とす原因は、自分が内容を文法的に読み違えているか、時間が足りず焦って十分に考えられてないためです。

これは英文法力と読解速度を上げることで、必ず解決できます!

リーディング9割を確実にするためは、内容問題をすべて取る。

そのために、「正確に速く読む」。

これがTOEFLリーディング対策の要です。

フェーズ1: 正確に理解できるようになる

- 英文法力 > 単語力

- 意味の塊を把握しつつ、頭から英文を読めるようにする

英文法に時間を捧げる

TOEFLの英文を読むには高い語彙力が必要ですが、より重要なのは英文法力です。

TOEFLはどんなに単語対策をしても、僕たちが絶対に知らない専門単語(term, jargon)が出てきます。

そのため知らない単語がいくつかあっても読める、高い英文法力が必要です。

「高い英文法力」とは、具体的に以下のことを指します。

- 日本語訳に頼らない

- 英文を頭から、意味の塊で理解しつつ読める

- 他人にも正確に解説できる

例えばこのタイプの問題は、僕たちの英文法力をダイレクトに試してきます。

これをゆっくりでもいいので、「どういった意味の塊になっているか」を正確に把握できるようになりたいのです。

参照元: JSON TOEFL CLASS

参照元: JSON TOEFL CLASS

網掛け部分の文章。

文法力が高い人には、きっとこんな塊が見えているはずです。

In order for the structure to achieve the size and strength / necessary to meet its purpose, architecture employs methods of support / that, (because they are based on physical laws), have changed little / since people first discovered them – even while building materials have changed dramatically.

*because they are based on physical lawsは副詞節の挿入。

つまり、それがなければarchitecture employs methods of support that have changed littleと、形容詞節(関係代名詞)が繋がっていますよね。

サポートとして日本語を使うと、こんな感じです。

「構造が大きさと強さを得るために、目的に合うため必要な、建築家は支える方法を採用する、それは(それらは物理法則を元にしているので)ほとんど変わってない、人々が最初にそれらを見つけた時から。建材が劇的に変わっている一方で。」

問題を見てみます。

- A. ×物理法則は建物の大きさと強さを制限している(have limited the size and strength of buildings)

- B. ×建材は建物の大きさと強さを増すために変わった( in order to increase architectural size and strength)

- C. ×建物の強さと大きさを与えた方法が不適切(methods used to provide strength and size were inadequate)

- D. 正解

例えいくつか知らない単語があっても、意味の塊で英文の切れ目が見えるようになれば、長文の読み間違えは劇的に減り、内容問題を取りこぼさなくなります。

具体的には地道な作業

どうやって英文法力をつけていくか?

これは本当に人それぞれで、1つの最適なやり方はないと思います。

以下のような文法書をやり込んでみるのもいいでしょう。

動画で学ぶのが合っている人も、いるかもしれません。

高校で英語を教えている僕の友人は、独学で1冊目をやり込んだと言っていました。

僕自身は英語学習歴こそ長いけど、ずっと英文法を軽視してきた実用英語主義者。

そして1冊目も買ってトライしたけど、「400ページ近くある!なげぇ!」

→即行お蔵入り^^;

ダメな大人なので、スクールに通って学び直しました。

※自分が通っていたのは「Liberty English Academy」というスクールです。

記事の最後でも、少し触れています。

TOEFLにおいて、英文法力は最重要項目です。

おろそかにしている限り、半年・1年と勉強しても100点を越えられないという話は度々聞きます。

なんとしてもTOEFL100点を突破する。

それであれば、現時点の英語力とリソース(時間・お金など)を考慮し、楽観的ではなく現実的な計画を立ててくださいね。

フェーズ2: 速く読めるようになる

- 頭で覚えた文法を「音読」で自動化

- 長文1つを6分で読む練習をする

- 「設問→文章」の順で読む

【音読】英語理解を自動化する

英文が理解できるようになったら、次は長文を時間内に解き終わるためのスピードをつける練習です。

具体的には「音読」を行っていきます。

野球に例えれば、英文法の理解は正しいバッティングフォームを作る練習(「バットの握り方」「目線」「体重移動」など)に該当します。

それに対して音読は「素振り」です。

正しいフォームを意識しつつ、実際にバット振ってみる・・・

「1・2・3」のリズムでゆっくり振ってみたり。

「ブォン!」と一息で振ってみたり。

「素振り」を繰り返すことで、頭で理解していたことが、考えなくても自然と出来るようになる・・・

つまり、自動化されていくのです。

英語も同じです。

音読によって英語理解を自動化し、読むスピードを上げていきます。

また英語を理解するという処理は、「聞く」ことにも通じます。

- リーディング: 読んだ英語を理解する

- リスニング: 聞いた英語を理解する

音読はリーディングとリスニング(※)を同時に鍛えることができる、効率的な練習という話でした(‘ω’)ノ

※音自体を聞きとるには、別の練習が必要です!

文章から読むか?設問から読むか?

「文章から読むか?設問から読むか?」

僕は設問から読みます。

- 設問を読む

- その後、130~140wpmでサーと読み進めていく

- 問われている箇所が出てきたら、スピードを落として読む

- 必要なら何度か繰り返して読んで、設問に回答

- 次の設問を読む・・・

このように、問われている箇所に的を絞って精読することで、より時間を節約することができるのです。

なお、設問の回答(③④)に時間を掛けられるのは、基本の読むスピード(②)が速いからです。

本番前は、ぜひ以下の方法で速さにこだわった音読練習をしてみてください。

実践リーディング練習 (音声付き)

時間が余るようになる、音読練習法

具体的に、どんな方法で音読練習をするのか?

まずは「余裕を持って長文を読み切るための速さ」を算出してみます。

結果、長文1つを6分以内に読むと良いとわかります。

長文1つ: 18分

※本番は長文3つで、54分です。

文章を読む: 6分

問題を解く: 10分 (10問 * 各1分)

18分 – (6分 + 10分) = 2分間余る

2分間の余裕ができると、良いことが2つあります。

- 難しい問題には、より多くの時間を使うことができる

- 時間に追わる焦燥感がなくなり、全体を通して冷静に回答できる

長文1つを6分以内に読み終えるため、僕はこんな練習をしました。

※過去問や「JASON TOEFL CLASS」などを使用します。

長文1つ(約700words)を、毎日以下の方法で読む

- 1記事を、6分以内を目安にブツブツ読む (約120wpm)

- 7~8分で、ゆっくりめにブツブツ読む (約100wpm)

- 単語・文法を調べながら、じっくり音読

- 5~6分で音読できるまで繰り返し練習 (約130~140wpm)

※wpm (word per minute): 1分間の読む単語数です。

※設問には答えなくてもいいです。答えるとしたら、②のあとにやりましょう。

1つ注意して欲しいことがあります。

③の時点で理解度が9割に満たない場合、まだこの練習をすべきではありません。

フェーズ①「理解できるようになる」、つまり文法力強化にもう少し時間を費やしましょう!

早速、デモをお見せします(‘ω’)ノ

※①と②は、今回は記事用に少しハッキリと読んでいますが、実際にはもっとモゴモゴ読んでOKです!

※練習音声を長々と聞いてもらうのも心苦しいので、最初の2パラグラフ(174words)だけにしています。

全文はコチラです。

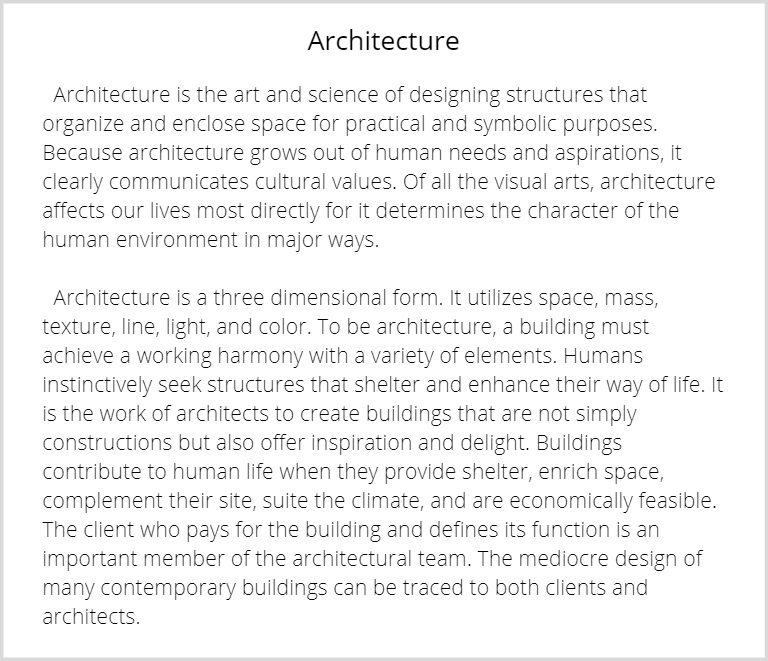

参照元: JSON TOEFL CLASS

参照元: JSON TOEFL CLASS

- 1記事を、6分以内を目安にブツブツ読む (約120wpm)

→174words / 120wpm ≠ 85sec

- 7~8分で、ゆっくりめにブツブツ読む (約100wpm)

→174words / 110wpm ≠ 95sec

- 5~6分で音読できるまで練習 (約130~140wpm)

→174 / 140wpm ≠ 75sec

こんな練習をします。

TOEFLは僕たちの本質的(essential)な英語力を測ってくる試験です。

「パラグラフリーディング!」「速読!」みたいな術、僕は必要ないと思います。

「正確に速く読む」

これだけです!

あとがき

LIBERTYの英語教授法「グラマーテーブル」

日本の英語教育で教えられているReading対策は「Decipherment (暗号解読)」である。それゆえ、英語を正しく速く読むことができない。

TOEFLレベルのReading力を習得するためにはDeciphermentから脱却する必要があり、その方法を教えるのがLIBERTYである。

僕はTOEFL対策として、「Liberty English Academy」というスクールで学びました。

TOEFL100点越えの生徒さんを数多く輩出し、20年以上運営しているスクールです。

ここでは「グラマーテーブル」という独特な方法で英語を教えています。

今回はこれについて、僕なりに紹介します。

※グラマーテーブルの中身は、公開できません|ω・)

<グラマーテーブルのポイント>

- 覚えることが少ない

- 情報がバラつていない

- システマチックである

- 覚えることが少ない

さきほど3冊文法書を載せましたが、個人的にはどれも好きではありませんξ

理由は単純に、覚えることが多いからです(‘Д’)

(「無理、ページ数多い!」でお蔵入りにしてしまう、ダメな大人です、僕は。。)

一方、上の写真を見ても分かるとおり、グラマーテーブルは覚えることが非常が少ない(10ページ程度)です。

※授業ではこの教材に加えて、練習問題用のプリントが配られます。

単純暗記が苦手な僕には、合っていました。

- 情報がバラついてない

WEB上の情報(ブログ・動画など)は、僕にとってはバラバラに見えます。

細かい箇所の説明(to不定詞と動名詞の違い…etc)はわかりやすい一方で、大きな画が見えにくい。

つまり、「最終的に、どうなればいいの?」というゴールがわからないのです。

本であれば、ゴールはその本(数百ページ)を読み切って理解することでしょう。

グラマーテーブルのゴールも、そんな感じです。

「グラマーテーブルを習得すること」

= さきの教材・10枚程度を覚えて、運用できるようになればOK!

ゴールがシンプルだった点も、個人的には好きでした。

- システマチックである

グラマーテーブルでは、Syntax(統語法)とVerb(英語の動詞)を通して英文を見ていきます。

そして、この2つよって英語の語順がすべて(※)が決まると教わります。

※一部倒置などの例外もありますが、それらも習います。

そのため、授業の解説はこんな感じです。

「ここでSVと来ているのだから、これはもう副詞しか来られませんよね。」

「ここに名詞があるんだから、こんなところに形容詞が来るのはおかしいですね。」

非常にシステマチックです。

パズルやボードゲームなどが好きな人には、完璧にハマると思います。

一方で言語学的な面(?)にこだわる方には、向かないかもしれません。

「なぜですかー、先生( ゚Д゚)!?」と質問を続けても

「英語はこういう歴史があるから、重要なものから先に言うのです。

つまりこう単語を並べることで、ネイティブはこういう感情を表しています。」みたいな回答は、絶対に返ってきません。

シンプルに「SyntaxとVerbのルールにより、この語順になりますよ。」という説明になるでしょう。

LIBERTYに通ってみて、正直な感想

僕は元々、「英文法なんて不要でしょ!?」と考える派でした。

そのため、グラマーテーブルの授業がはじまってすぐの頃は・・・

SVO・・・ハッ(‘Д’)?

同格名詞・・・ハッ(‘Д’)?

分詞構文・・・( ;∀;)?

こんな感じでした。

授業内容については、もちろん担当講師(藤川先生)に質問をできるのですが、まとまった時間を取るのはなかなか難しいです。

ただ、LIBERTYにはメールサポートと「ファウンデーションクラス」という補講クラスがあり、これがセーフティーネットとして良く機能していました。

授業の復習を行い、分からないところはメールで質問をする。

補講クラス(ファウンデーションクラス)に出席し、じっくりとグラマーテーブルを理解する。

「ファウンデーションクラス」を担当している野口先生はLIBERTYの元受講生。

なので、生徒側から見たつまずきポイントや理解のコツを知っており、「ストン」と腑に落ちる解説をしてくれました。

2~3人の少人数クラスで、質問しやすい雰囲気も良かったです。

グラマーテーブルを通して、今まで自分が使っていた英語が整理整頓されていくような感覚がありました。

ホームページに書かれているように「英語に対する見方が変わる」という経験は確かにあって・・・「けっこう楽しかった」です(‘ω’)

またTOEFL対策のみに特化した授業ではないので、ずっと伸び悩んでいた英語力が、もう一段階アップしたことを実感できたのも、僕にとっては嬉しかったです♪

- 第1話: 勉強時間と期間

- 第2話: 単語(語彙)対策

- 第3話: リーディング(長文)対策 ←イマココ

- 第4話: リスニング対策

- 第5話: スピーキング対策

- 第6話: ライティング対策

- 第7話: 会場選びと心構え

- 第8話: 全戦績と総費用

- 最終話: TOEFLで100点を突破する方法